Solo que aquello no era el principio, y tampoco fue la última palabra. Gracias a la palabra se distinguieron los humanos de los demás animales. Tras milenios de existencia muda o queda, empezaron a dar nombre a las cosas y el mundo se animó. Los lugares, la fauna, la flora y aun los fenómenos de la naturaleza cobraron conciencia y sentimientos, y los humanos se esforzaron por comunicarse con ellos. Auscultaron así los deseos del roble del sendero, de la roca horadada, del río del valle y de la fuente del claro de bosque, también de las tormentas, los vientos, los mirtos, las bayas, los ciervos, los cuervos e incluso de las serpientes.

Pasaron miles de años antes de que ese nómada apegado al paisaje, al congosto, al torrente y al calvero se refugiara en la cueva y diera vida secreta a las imágenes. Por alguna razón que todavía desconocemos, hizo falta representar el mundo además de nombrarlo, y se inventó la visión. De pronto, los humanos se separaron del mundo e hicieron de él un espectáculo que contemplar desde fuera. A partir de esa imagen primera quedó la visión para siempre escindida de todo cuanto se diera a ver, y para siempre quedaron los caballos, los bisontes, los mamuts y los cérvidos abstraídos de la fuerza que agitaba a cada ser singular y de su esplendor en la hierba.

Y llegaron los dioses. Primero fueron muchos, luego solo uno, que creó el último mundo, cansado de vivir entre las sombras y el recuerdo de los demás dioses vencidos. Ese último mundo vio nacer al primer hombre que tuvo conciencia de la muerte, Caín, que huyó al este del edén para fundar una ciudad, prolongación de la caverna por otros medios, donde restañar hendiendo la tierra la herida de una expulsión injusta. La estirpe de Caín quiso edificar una torre que alcanzara el cielo, pero ese gesto de soberbia fue castigado sembrando la semilla del odio entre los constructores, que dejaron de entenderse y se esparcieron por el mundo. Pero ellos ya no saldrían de sus paraísos artificiales, ya no serían jamás uno con las estrellas y las limazas, con los volcanes y los nopales, con las granadas y los océanos. La invención de la ciudad es el comienzo de la historia.

La aparición de los grandes dioses transformó la condición humana. Hasta entonces, los humanos se creían una más entre las especies que poblaban la tierra. Después, sin embargo, empezaron a ver el mundo como un reflejo de su relación con los dioses, de tal suerte que creyeron que sus virtudes y pecados, sus plegarias y sacrificios sellaban el destino del universo. Un diluvio podía barrer a millones de hormigas, tortugas, jirafas y elefantes a causa de una ofensa humana a algún dios. Dejar de escuchar al entorno, a los animales, las plantas, los ríos, las sendas, las rocas o las nieves: ese fue el precio de querer hablar con los dioses.

|

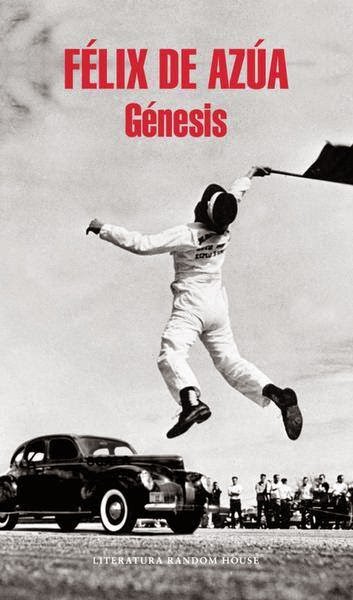

| Pieter Brueghel el Viejo, La torre de Babel, 1563. |

El resto fue silencio. Con el tiempo, aquellas reservas de misterio que fueron siempre los bosques empezaron a clarear. De ellos escaparon algunos geniecillos, demonios, espíritus y otras potencias mágicas que se escondieron en las pechinas y las criptas románicas. Pero eran presencias muy disminuidas, que sobrevivían apenas en las ermitas encaramadas a la sierra, las basílicas de fortaleza o los conventos del agro. Allí, en la tiniebla de las naves, a veces se insinuaban entre las trémulas sombras de los cirios y los velones. Pero todo esto quedó condenado cuando el abad Suger concibió una idea impía: adelgazar los muros y sustituir la piedra por vidrio coloreado para que los rayos divinos limpiaran de trasgos el templo de la verdad. Dios es luz. Con esta ofuscación solar comenzó el camino hacia las luces.

Solos a la intemperie, los humanos no tuvieron más remedio que explicarse a sí mismos. Las gramáticas de la creación resolvieron entonces que el origen de la historia es la historia del origen. No hay más salida. No nos quedan más comienzos. Pero sí retornos. Siempre podremos volver a contar. Por ejemplo, la historia maldita de la invención de Caín. O quizá la historia de una viuda vasca en Venezuela que tuvo que hacer frente al desmoronamiento de su mundo y a la avidez desmedida de un empresario torvo. Por ejemplo, la historia de la abstracción del mundo en imágenes. O quizá la historia de una niña que, cuando ya no lo era, recordaba en su extravío cómo de pequeña se despertaba en mitad de la noche y bajaba al salón a escuchar la música azul que su padre tocaba al piano. Por ejemplo, la historia del final de la palabra y del arte. O quizá la historia de un profesor benévolo, aunque algo solitario, arisco y misántropo, que solo ha vivido con pasión intacta la literatura y el arte, y que todavía piensa que la única forma de rozar la inmortalidad es a través de esa vitalidad exaltada que solemos llamar obra de arte.

Solo así podremos imaginarnos de vuelta al otro lado del paraíso, allí donde unas notas de piano en una atmósfera azul devuelven la vida a los restos de nuestro naufragio, y sentimos que nuestro hogar es aún refugio perfecto, nuestro padre aún inmortal y nuestro amor aún inocente. Allí donde volvemos a danzar al son de un resto que aún no es naufragio ni tampoco silencio, sino la canción de unos labios que anuncian que algo sucede, todavía, cerca de ti.